はじめに

近年、世界中で物価上昇、すなわちインフレが進行しています。2025年に入りアメリカの物価はお土いて来ていますが、アメリカの関税の影響は未だリスクとなっています。「インフレヘッジ」という言葉を聞いたことがある方も多いと思いますが、これは物価上昇から自分の資産価値を守るための戦略です。インフレヘッジと聞くと、多くの人が「金(ゴールド)」を思い浮かべるでしょう。確かに金は強力なインフレヘッジ手段ですが、実はコモディティ(商品)投資全体が、インフレに対する有効な対策となり得ることをご存知でしょうか?

今回は、インフレヘッジとしてのコモディティ投資の重要性や、金以外のコモディティがインフレ時にどう機能するのか、そのメカニズムと具体的な投資戦略について、初心者の方にも分かりやすく解説します。

1. インフレとコモディティ価格の関係

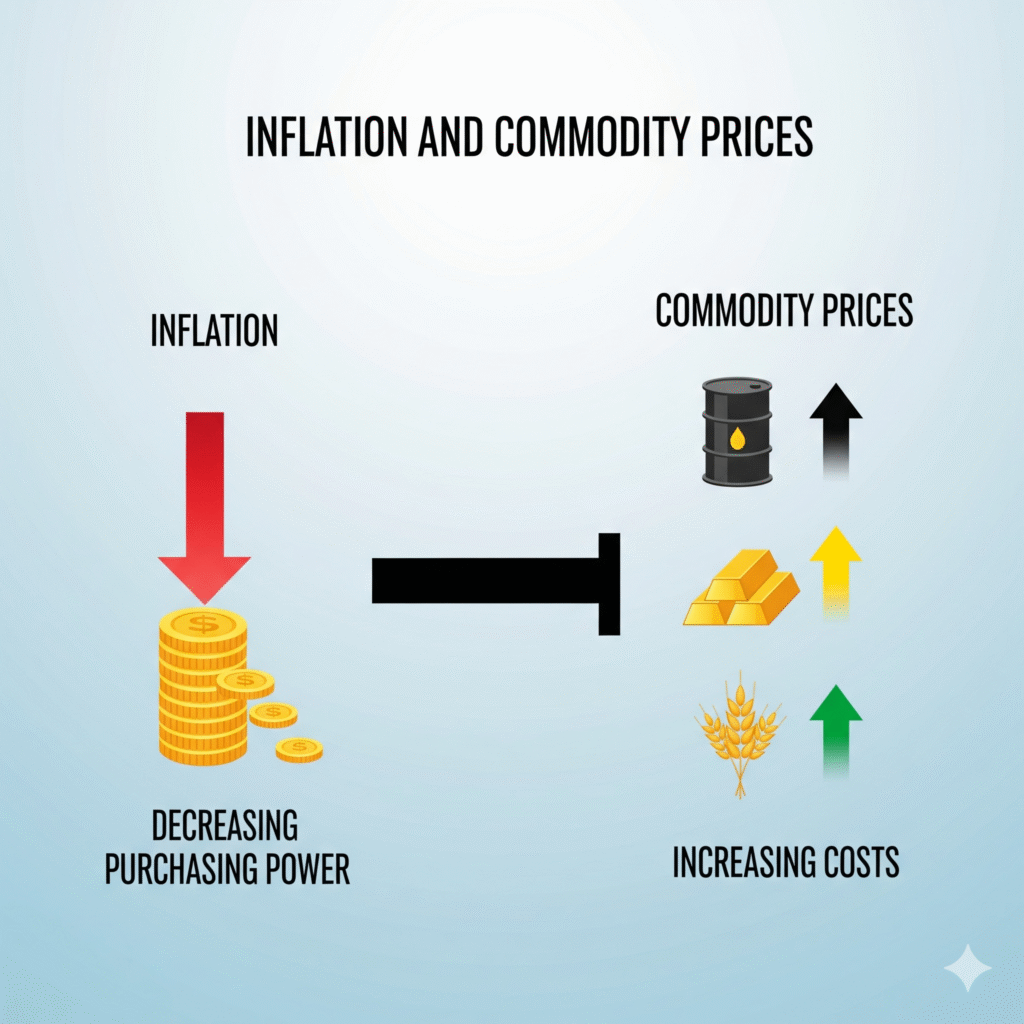

インフレとは、継続的に物価が上昇し、お金の価値が下がっていく現象を指します。例えば、これまで100円で買えたものが110円になる、といった状況です。このような状況下では、銀行預金や現金だけでは、実質的な資産価値が目減りしてしまいます。

コモディティ価格がインフレに強い理由

コモディティ、つまり原油、穀物、金属といった「モノ」は、インフレと強い相関関係を持つことで知られています。

- 原材料費の上昇: インフレ期には、商品そのものの価格が上昇します。企業が製品を製造する際の原材料費(原油、金属、農産物など)が上がるため、最終的な製品価格も上昇します。コモディティは、その原材料そのものであるため、インフレの進行とともに自身の価格も上昇しやすいのです。

- 需要の増加: 経済が過熱し、人々の消費活動が活発になると、企業活動も盛んになります。これにより、エネルギー(原油)や工業用金属(銅)などの需要が増加し、価格が上昇します。

- 供給コストの上昇: コモディティを生産するためのコスト(人件費、運搬費など)もインフレの影響で上昇します。これにより、生産コストを反映した商品価格も上昇する傾向があります。

2. 金(ゴールド)だけではないインフレヘッジの選択肢

金は伝統的なインフレヘッジとして有名ですが、コモディティ市場には他にも有効な選択肢があります。

① エネルギーコモディティ(原油・天然ガス)

原油や天然ガスは、産業活動や輸送に不可欠なエネルギー源であり、インフレ時に価格が上昇しやすい代表的なコモディティです。

- 特徴: 世界経済の動向と密接に連動し、特に景気が過熱する局面では需要が急増します。IEA(国際エネルギー機関)のレポートでも、インフレ期にはエネルギー需要が増加する傾向が示されています。

- インフレヘッジとしての機能: 自動車燃料、電力、暖房など、私たちの生活コストに直結するため、エネルギー価格の上昇はそのままインフレ率を押し上げる要因となります。このため、インフレ時にエネルギーコモディティに投資することで、物価上昇による資産価値の目減りを直接的にヘッジする効果が期待できます。

② 穀物・農産物(小麦、トウモロコシ、大豆など)

食料品価格は、インフレの主要な構成要素の一つであり、穀物価格の上昇はインフレを加速させます。

- 特徴: USDA(米国農務省)のWASDEレポートが示すように、生産地の天候不順や地政学リスクによって供給が不安定になると、価格が急騰しやすい特性があります。

- インフレヘッジとしての機能: 食料品価格の上昇は、消費者の生活に直接的な影響を与え、インフレ実感に直結します。穀物への投資は、この食料インフレに対する有効なヘッジとなります。

③ 工業用金属(銅、アルミニウムなど)

銅やアルミニウムなどの工業用金属は、建設や製造業など幅広い産業で利用されるため、景気の過熱とともに需要が増加し、価格が上昇します。

- 特徴: 世界経済の成長、特に中国のような新興国のインフラ投資が活発になると、需要が大きく伸びます。

- インフレヘッジとしての機能: 経済活動の活発化に伴うインフレ期には、工業用金属の需要増が価格を押し上げ、資産価値の保全に貢献します。

3. インフレヘッジとしてのコモディティ投資戦略

インフレヘッジとしてコモディティ投資をポートフォリオに組み込む際は、以下の点に注意しましょう。

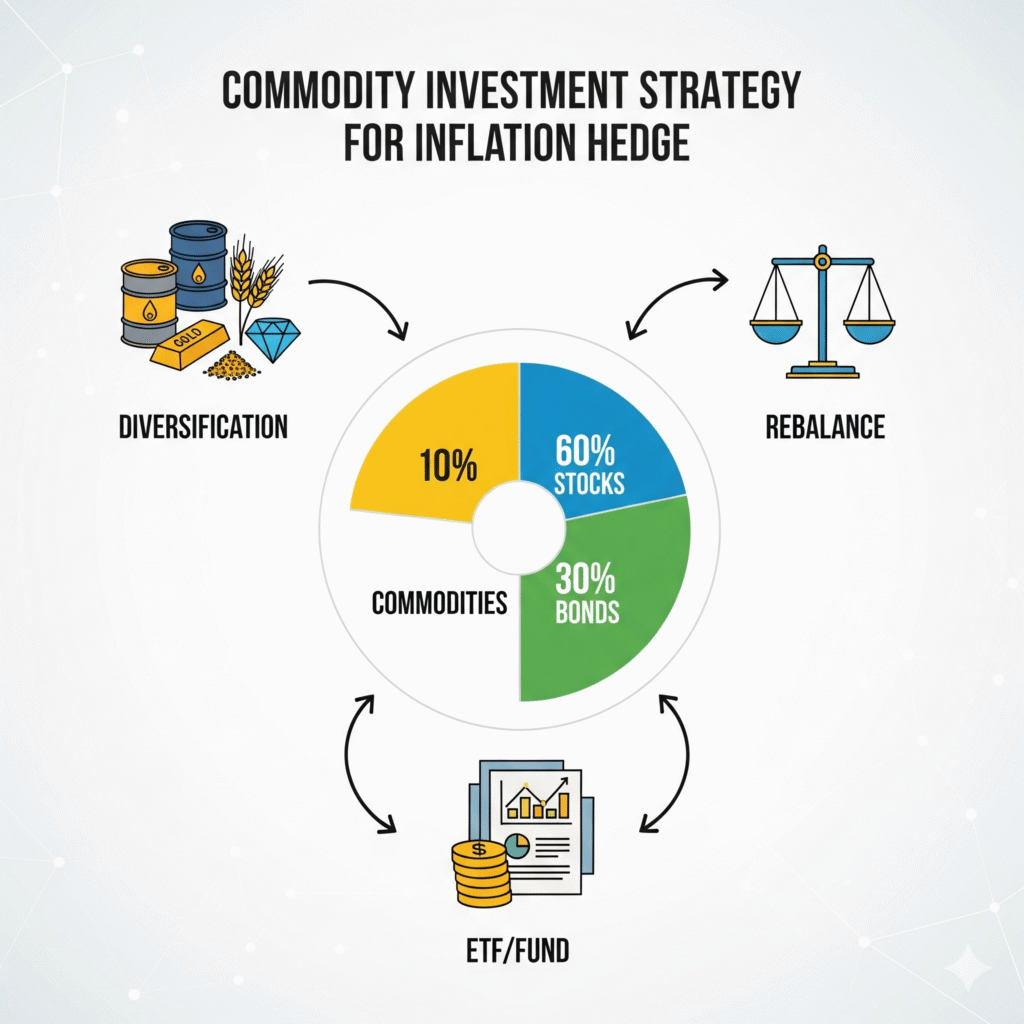

① 分散投資を基本とする

金だけでなく、エネルギー、穀物、工業用金属など、複数のコモディティに分散投資することで、より安定したインフレヘッジ効果が期待できます。それぞれのコモディティは異なる要因で価格が変動するため、一つに集中するよりもリスクを分散できます。

② ETFや投資信託を活用する

現物購入は保管コストや手間がかかるため、初心者にはETF(上場投資信託)やコモディティ関連の投資信託がおすすめです。これらは少額から手軽に、複数のコモディティに分散投資できるメリットがあります。

③ ポートフォリオ比率を適切に設定する

コモディティは価格変動(ボラティリティ)が大きい傾向があるため、慣れないうちはポートフォリオ全体に占める割合は、5%〜15%程度等、少な目から始めると良いでしょう。慣れてきたのちは、株や債券のボラティリティが上がる傾向にあるときは、コモディティの割合を増やす等、ご自身のリスク許容度に合わせて調整しましょう。

④ 定期的なリバランス

インフレの進行や市場の変動によって、コモディティの比率が当初設定した割合から大きくずれることがあります。定期的に(例えば年に一度など)ポートフォリオを見直し、リバランスを行うことで、適切なリスク水準を保つことができます。

まとめ

インフレヘッジは、資産を守る上で非常に重要な戦略です。金はその代表格ですが、原油、天然ガス、穀物、工業用金属といった他のコモディティも、インフレに対する有効な防御策となり得ます。

コモディティ投資は、株式や債券とは異なる値動きをすることで、ポートフォリオ全体の安定性を高め、物価上昇から資産を守る効果が期待できます。初心者の方は、ETFなどを活用して複数のコモディティに分散投資し、ご自身の資産運用にインフレヘッジの視点を取り入れてみましょう。